4– Les ressources mobilisées en triathlon

Objectifs :

- Être capable d'appréhender la complexité des disciplines enchaînées.

- Être capable d'utiliser cette complexité dans l'offre d'activité du pratiquant.

Contenus :

Les ressources à mobiliser pour faire du triathlon :

• Accompagner la formation des triathlètes

• Accompagner le triathlète pour la réalisation de son premier triathlon

Introduction aux notions anatomiques et physiologiques :

• Présentation anatomique et physiologique générale du muscle

• Le système cardio-respiratoire

Les ressources à mobiliser en triathlon

Ressources informationnelles : les capacités de prise d'informations.

Ressources cognitives : la vitesse de décision et l'élaboration de stratégies.

Ressources énergétiques : le contrôle de l'investissement énergétique.

Ressources sociales : la construction des rôles sociaux.

Ressources biomécaniques : les coordinations pluri‐segmentaires

Ressources informationnelles : les capacités de prise d'informations.

Sur l'espace de pratique

Prise d'information avant la course

Aire de transition : repérer son emplacement, les entrées et sorties.

Profil des parcours, nombre de boucles, dénivelés, zones dangereuses...

La zone de départ et celle d'arrivée.

Identifier qui sont les personnes du même niveau

Se positionner sur la ligne de départ / autres (au milieu du groupe ou à l'extérieur?)

Points de repères fixes

Privilégier une trajectoire directe et la vitesse de déplacement.

Points de repères mobiles (canoë ouvreur éventuellement)

Partie aquatique (bouées, amers, sortie de l'eau...), fond de l'eau éventuellement

l'aire de transition

Sol (état, nature, dangers),

Balisage de l'organisation (plots, barrières...),

Se remémorer le repérage effectué.

Retrouver son emplacement dans l'aire de transition,

Repérer la position de ligne de pied à terre délimitant la partie cycliste.

Sur le parcours cycliste

• Sol (état, nature, dangers)

• respect du code de la route

• se remémorer le repérage effectué, dénivelé, nombre de tours, virages...

• Se mettre à distance réglementaire

• utiliser les effets de l'abri-aspiration

• gérer la distance entre moi et les autres

• s'abriter, coopérer

• se positionner devant, au milieu, à l'arrière du groupe... en fonction de ses partenaires et adversaires

• à quel moment doubler ou se laisser dépassé.

Sur la course à pied

• Sol (état, nature, dangers), A pied,

• se remémorer le repérage effectué, dénivelé, nombre de tours, virages...

• Courir isolé ou en groupe

• réguler son allure / autres / soi ??

• sprinter à l'approche de l'arrivée

• doubler, être doublé...

Sur les partenaires, les adversaires, le rapport aux autres

• Utiliser l'abri-aspiration ou s'extraire du groupe ?

• Favoriser sa progression : ne pas gêner pour ne pas être gêné !

• Sous l'eau : Turbidité de l'eau, mousse, pieds (lesquels ?)

• Hors de l'eau : aller vite ou prendre l'information ? Quand ?

• Gérer la distance entre moi et les autres concurrents, Suivre dans un groupe ou être isolé ?

Prise d'informations :

Sur l'espace de pratique

Sur les partenaires, les adversaires (les autres)

Sur ses propres ressentis (intéroceptifs / corps)

Sur les prévisions météo

• Se situer (à l'avant, à l'arrière) / adversaires /public (coach, parents, amis...)

• éviter d'être gêner dans sa progression, lire les trajectoires des autres, anticiper la sienne

• se placer à l'abord de la ligne de pied à terre

• conduire sa bicyclette isolé ou en groupe

• doubler, être doublé...

Sur ses propres ressentis (intéroceptifs / corps)

Prise d'information pour la préparation

S'échauffer : s'activer, se préparer au départ (cf. la séance)

Garder un niveau d'activation élevé jusqu'au départ (être prêt au départ : température corporelle ↑, Fréquence Cardiaque ↑, attention externe focalisée sur le donneur du départ).

Effort maximal ou prise de vitesse, vitesse de déplacement...?-->Gérer son effort, choix tactique

Élévation brutale de la fréquence cardiaque (FC), nécessité de trouver un rythme respiratoire.-->Stabilisation de la fréquence cardiaque et de la respiration

Accélérer pour se placer et « gérer » la suite (Accélérer, ralentir,virer, changer de direction) , prolongation de l'effort.

Utilisation des membres supérieurs et inférieurs.

transition

• Se mettre debout, courir...

• Équilibration du corps

• Mobilisation des membres sup - / inf. ++

• pédaler puis courir ≠ modes de contraction des membres inférieures.

• élévation de la FC, du rythme respiratoire,

• stress / public

• Accélérer, ralentir en fonction de sa position, de sa stratégie.

• Dextérité / changements

à vélo

• Pédaler de multiples façons :

• Assis, mains sur le guidon (3 positions),

• assis, accouder au guidon de triathlète

• en danseuse

• effort « stable » (clm indiv) / stochastique (relances, drafting)

• Accélérer, ralentir en fonction de sa position, de sa stratégie.

• dextérité / matériel

• gérer l'effort de la partie cycliste, du triathlon

Course à pied

• Courir sur une distance, un temps donné,

- réguler sa vitesse / sensations

• effort « stable », continu, le moins dégradé possible

• accélérer, ralentir en fonction de sa position, de sa stratégie

• nécessité de sprinter ?

Ressources cognitives : la vitesse de décision et l'élaboration de stratégies.

"Notre système cognitif se caractérise par une double contrainte. D'une part, il dispose de ressources de traitement en quantités limitées, et est organisé en différentes mémoires relativement indépendantes. D'autre part, cette double contrainte évolue au cours du développement cognitif de l'enfant. Nous présenterons donc l'état actuel de nos connaissances sur cette double contrainte. (---) certaines ressources de traitement (comme le contrôle cognitif, l'attention, l'inhibition, stratégies) et nos mémoires (comme la mémoire de travail et la mémoire à long terme, ainsi que leurs sous-systèmes respectifs) [sont] impliquées dans les apprentissages (---)"

Patrick Lemaire Professeur, laboratoire de psychologie cognitive, Aix-Marseille, CNRS & Institut Universitaire de France

L'amélioration des ressources cognitives passe par l'entraînement

Plus la pratique se fait jeune, meilleure est la capacité d'adaptation et de restitution du travail accomplis sur plusieurs années.

travail de la gestuel : mémoire technique

répétition : mémoire musculaire, faculté d'adaptation.

l'amélioration des capacités physiques et techniques permet l'élaboration de stratégies.

La diversité de l'entraînement accroît les facultés de décisions.

La mémoire physiologique du travail en natation

S'adapter à un milieu inhabituel

o Devenir autonome dans le milieu aquatique en assurant sa sécurité (i.e. couple risque / sécurité)

o Acquérir un répertoire moteur aquatique

o Gérer et développer son potentiel physique (e.g. entretenir son capital santé)

Problématique

D'ordre postural : Basculement du corps pour superposer l'axe de déplacement avec l'axe du corps.

D'ordre moteur : Les bras deviennent les segments essentiels de la locomotion.

D'ordre respiratoire : Il faut construire de nouvelles modalités respiratoires.

Indicateurs en natation

Temps de parcours

Nombre de coups de bras (CB)

Amplitude / fréquence

La position du corps

La position de la tête

Le temps de prise d'air

La répartition des efforts (i.e. régularité)

Type de nage utilisée

Nombre d'arrêt

• Indice de nage : amplitude x vitesse ou vitesse2 / fréquence

– Indice faible = 0,5

– Indice importance = 2

– Fréquence = nb CB / min

Axes de travail pour un public débutant

Jeunes

• Équilibre

• Familiarisation

• Beaucoup de technique

Adultes

• Défaut technique

• Appréhension

axes de travail pour un public confirmé

Logique d'amélioration et d'optimisation de la performance.

Perfectionnement technique.

Travail d'allure à charge différente

Le travail sur les enchaînements

Enchaînement partie aquatique-partie cycliste

Mode de locomotion 1 : Nager

Frontière 1 : limite eau/terre

Transition 1 : nager-se déplacer dans une eau peu profonde-courir pied nus- commencer à se défaire de la combinaison néoprène.

Déplacement 1 : courir pieds-nus

Déshabillages-habillages-rangements

Déplacement 2 : courir pieds-nus en conduisant le vélo à la main.

Frontière 2 : ligne de fin de pied à terre

Transition 2 : courir pieds-nus en conduisant le vélo à la main- prendre de l'élan pour monter sur le vélo-pédaler-chausser en roulant-pédaler

Mode de locomotion 2 : se déplacer à vélo

Enchaînement partie cycliste-partie pédestre

Mode de locomotion 1 : se déplacer à vélo

Frontière 1 : ligne de "pied à terre"

Transition 1 : pédaler-déchausser en roulant-pédaler-descendre du vélo-courir pieds nus en conduisant le vélo à la main

Déplacement 1 : courir en conduisant le vélo à la main.

rangement du vélo, dépôt du casque, habillages

Déplacement 2 : courir avec les chaussures de course à pied

Frontière 2 : sortie du parc

Transition 2 : adaptation physiologique à la course à piedfacteurs limitants

Mode de locomotion 2 : courir

Prise d'information sur l'aire de transition, mémorisation pour le choix tactique.

• Plus l'épreuve sera courte plus les phases de transition auront de l'importance.

• Importance des apprentissages techniques et tactiques en lien avec ces phases.

• Révèle le niveau d'adaptation du triathlète

Au cours de son effort le triathlète va devoir lutter contre des paramètres physiologiques qui vont limiter sa performance physique.développé ici

Ressources énergétiques : le contrôle de l'investissement énergétique.

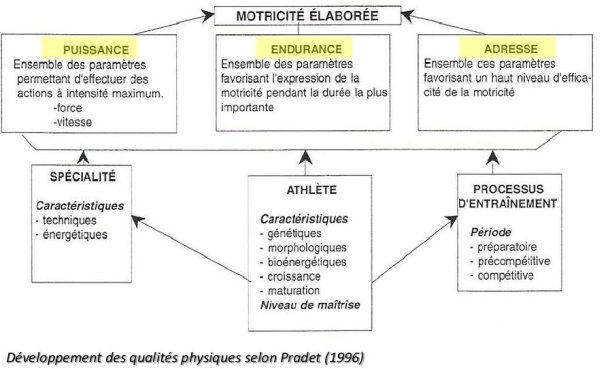

Développement des qualités physiques selon Pradet

Se déplacer dans l'eau, à vélo, à pied...sur des durées et des intensités différentes...

Objectifs :

• Accompagner la formation des triathlètes

• Accompagner le triathlète pour la réalisation de son premier triathlon

La charge d'entraînement

Définition

Mesure la quantité de travail réalisée pendant l'entraînement.

UNE RÉCUPÉRATION

durée, intensité, nature, (ie. complète, incomplète, active, passive)

UNE INTENSITÉ

(% de la VMA par exemple)

UN VOLUME

(temps de travail, distance effectuée, nombre de répétitions)

charge continue

Si l'entraînement cesse, les performances baissent.

Mais les acquis techniques sont plus stables que les acquis physiologiques

Progressivité de la charge

Augmentation progressive de la charge en privilégiant d'abord le volume puis dans un 2ème temps,l'intensité.

Possibilité de jouer sur les 3 paramètres : intensité, volume,récupération

La périodicité de la charge ou alternance cyclique

Charge/décharge

Alternance de phase de travail et de récupération

L'individualisation de la charge

L'entraîneur doit adapter les séances des athlètes suivant leur niveau de performance.

Chaque athlète n'a pas les mêmes objectifs.

Notion de charge variable

Développer une qualité sans oublier en entretenir une autre.

Stimulus de charge efficace pour l'entraînement

Respecter un seuil minimum d'intensité

Construire une situation mettant en jeu les qualités nécessaire pour la séance d'entraînement

Quelques critères :

Mode de locomotion

Consignes sur le but

Consignes sur l'aménagement du milieu

Consignes sur les opérations à effectuer

Objectif de l'éducateur

Évaluations

L'endurance

Ensemble des paramètres favorisant l'expression de la motricité pendant la durée la plus importante.

Gestion de l'effort

Plusieurs niveaux d'intensités

inclure les aspects socio-moteurs de la pratique

Privilégier les efforts à basse intensité en utilisant l'ensemble des modes de locomotions ou disciplines enchaînées.. e.g : Run and bike, Rando triathlon

La puissance

Puissance = Force x Vitesse

Ensemble des paramètres regroupant la force et la vitesse.

Intensité ou vitesse maximale pour une filière énergétique donnée.

Efforts de courtes durées : dépendant de la filière énergétique considérée

La vitesse

Efforts de quelques secondes : max 10 sec

Précautions : échauffement adapté, complet

Mobilisation et investissement complet de l'athlète.

Motivation / éducateur / conditions de réalisation de la tâche

Contrôle de chaque performance réalisée :

Régulation du nombre de répétitions /baisse de l'intensité ou de la vitesse

Récupération : active à semi-active

Permettant de reproduire une performance de même niveau

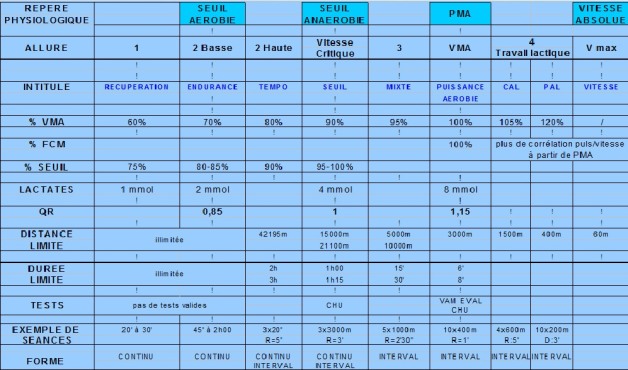

Allure d'entraînement

2 zones physiologiques

SV1- Seuil ventilatoire 1 :

VMA Vitesse Maximale Aérobie.

Vitesse à laquelle vous avez atteint en principe votre consommation maximale d'O2. Expression de la VO2 max

SV2 - Seuil ventilatoire 2

VO2 max : C'est la quantité maximale d'O2 qu'un individu peut consommer pour effectuer un travail (déterminée en labo)

Quelque soit le test celui-ci doit être fait 2 à 3 fois dans la saison afin d'actualiser les allures d'entraînement.

Avec ces tests l'utilisation du cardio-fréquencemètre est indispensable pour connaître en même temps sa fréquence cardiaque maximale.

L'entraîneur dispose ainsi de 2 paramètres pour programmer ses séances d'entraînement.

Formule de Karvonen

Fc= (FC MAX – FCR) x % + FCR

Fc : fréquence cible à maintenir pour un travail au seuil

FC MAX : Fréquence cardiaque maximum

Hommes : FCmax = 214 -(0,8 x age)

Femmes : FC max = 209-(0,7 x age)

FCR : fréquence cardiaque de repos, prise régulièrement le matin au réveil.

% :

Endurance aérobie : 60 à 75 %

Seuil anaérobie : 80 à 90 %

Vo2max : 90 à 100 %

exemple pour déterminer la fréquence seuil de travail

(FC MAX – FCR) x % + FCR

(190 – 50) x 70% + 50

= 98 + 50 = 148..

Cette fréquence doit être relativisé en fonction des paramètres extérieurs e.g : fatigue, météo...

Analyse des paramètres physiologiques et des contenus d'entraînement pour un coureur à pied

l'adresse

définition

Ensemble des paramètres favorisant un haut niveau d'efficacité de la motricité.

Dans chaque mode de locomotion

Lors des enchaînements

Transversales et spécifiques

les fiches EFT (lien à définir fftri)

En lien avec les observables identifiés, dans un but, améliorer l'aisance motrice et diminuer l'anxiété face aux situations susceptibles de survenir dans le décours triathlon

Une commande pour le stage en structure fédérale :

« En vous appuyant sur votre expérience d'encadrement, identifiez deux situations pour lesquelles vous êtes intervenu (seul ou en collaboration avec un autre éducateur) afin de modifier une conduite motrice (action motrice = ce que je fais ; conduite motrice = comment je le fais) pour la rendre plus efficace, moins dangereuse ou plus adaptée. »

Donner du sens et un lien avec la pratique des disciplines enchaînées,

De la simplicité vers la complexité,

Diversité des sollicitations et des situations,

Des étapes, des repères à observer,

Des moments privilégiés pour les apprentissages.

Les filières énergétiques

Le squelette a besoin des muscles pour se mouvoir et les muscles de notre corps ont besoin d'énergie pour fournir un travail.

Celle-ci, peut, selon le type d'effort être puisée à plusieurs sources.

Le développement des facultés de transport et d'utilisation de ces diverses sources d'énergie va constituer un des buts de l'entraînement sportif.

3 modes d'utilisation de l'énergie

Par l'intervention ou non d'O2

Par la présence ou l'absence d'acide lactique

Par une réaction chimique avec l'ATP

3 processus permettant la resynthèse de l'ATP (Adénosine Tri Phosphate)

Voie 1 : ANAÉROBIE ALACTIQUE phosphagène (e.g : 100m)

Voie 2 :ANAÉROBIE LACTIQUE glycolytique (e.g. : 400m, 800 m)

Voie 3 :AÉROBIE oxydative (endurance)

Chacun de ces processus se différencie par leur délai de mise en route et leur rendement.

Applications en triathlon :

• Aspects de coordination, de développement des qualités physiques du triathlète.

• Lors des départs, des passages de bouées, lors des sprints, lors des enchaînements...

• Le triathlète, s'il s'engage plus tard dans une démarche de perfectionnement, devra disposer de ces qualités pour lui permettre d'optimiser son niveau de performance.

• On pourra également parler de puissance quel que soit le niveau énergétique abordé.

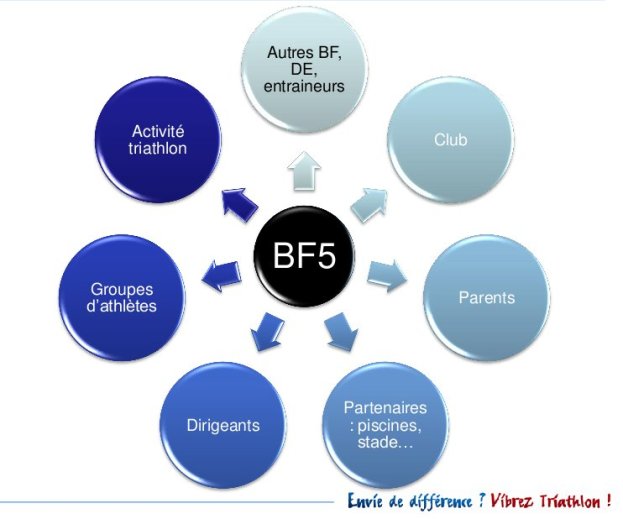

Ressources sociales : la construction des rôles sociaux.

La gestion d'un groupe est relative à ses prérogatives et à ses relations avec les autres composantes de son environnement

Prérogatives :

• Assiste le BF4

• Accompagne la pratique des disciplines enchaînées

• Participe à assurer la sécurité des pratiquants.

• Anime et propose une initiation à des publics d'âges différents.

La gestion d'un groupe pour un BF5 est relative aux interdépendances des autres composantes de son environnement immédiat :

Être capable de

1. Communiquer avec le groupe

L'autorité et la place de l'intervenant dans le groupe, les différents statuts au sein du groupe, les relations au sein du groupe.

2. Adopter un comportement adapté à sa mission d'initiateur

L'attitude pédagogique, le positionnement comme « directeur de groupe ».

Animer une séance, savoir donner envie.

3. Prendre en compte les caractéristiques:

• du groupe

• de chacun au sein du groupe

Présentation des profils particuliers et incidence sur le groupe

4. Réguler les comportements du public

Fixation des règles, rappel à l'ordre, sanctions...

5. Développer la motivation des membres de son groupe

Définition du groupe

« Ensemble d'individus qui partagent un destin commun »(LEWIN, 1947)

Petite société où chacun a un rôle. Un ensemble de personnes ne constitue pas un groupe s'il n'y a pas d'interactions entre ces personnes

Règles et modes de fonctionnement propres (codes, rites, normes,usages, us etc.)

Le groupe naît, évolue, vit, meurt ou se transforme. Un ensemble de personnes qui interagissent pendant un court laps de temps ne constituent pas un groupe

Une personne décide de se joindre à un groupe lorsqu'elle sait qu'elle pourra ainsi atteindre un ou des objectifs (ne serait ce que celui de sentir bien au sein d'une identité collective)

Le groupe possède donc une identité qui lui est propre

Comprendre le groupe

Observer et analyser le système de communication interne : Qui prend la parole, comment, quand, pourquoi ?

Il faut prendre la mesure de ce que chacun y attend et de la place qu'il s'y accorde.

La dynamique de groupe

La cohésion est défini comme un processus dynamique reflété par la tendance du groupe à rester liée et à rester unie dans la poursuite de ses objectifs instrumentaux et/ou pour la satisfaction des besoins affectifs des membres

(Carron et al., 1998, p. 213)

- Projet commun

- Interdépendance des comportements

- Conscience de l'appartenance au groupe

La cohésion opératoire

Soutient :

• Les efforts

• L'investissement sur la tache

• Les objectifs ambitieux

• La participation aux taches collectives

La cohésion sociale

Améliore :

• L'estime de soi

• La confiance en soi

• La satisfaction

• Les relations amicales

Favoriser l'émergence d'un groupe pour :

→ Atteindre plus rapidement ses objectifs

→ Mutualiser les connaissances et les compétences

→ Créer et développer une identité et une culture « club »

→ Renforcer le sentiment d'appartenance à des valeurs

→ Prendre plaisir à travers ma pratique dans un environnement social singulier et qui me permet d'exister en tant qu'individu

attitude pour instaurer une cohésion de groupe

Attitude d'empathie et d'appropriation

Prendre du recul sur la vie du groupe

Gérer le phénomène de bouc émissaire

Influer sur la motivation

Aspects négatifs du groupe :

Absence de vision critique

Domination par une minorité

Tendance au conformisme

Prise de décision prématurée

Confusion entre désaccord et aversion

Maintien des relations positives :

Écouter, s'écouter, entendre, s'entendre

Vérifier nos perceptions, renforcer ses valeurs et dynamiser leur partage

Habileté de négociations qui sous-tend l'atteinte de ses objectifs personnels et ceux du groupe (gagnant/gagnant)

Cohésion

sur un plan sportif

Renforcer une attitude d'introversion et de déficit de confiance en soi

Favoriser le dépassement de soi

La notion de leadership

Il n'y a autorité dans un groupe que s'il y a reconnaissance d'autorité du groupe envers un leader

Quand on parle de leadership, en réalité, on ne se soumet pas consciemment ou inconsciemment à un style prédéfini

Le leadership s'entend comme une légitime capacité d'influer le groupe en raison de la position qu'on occupe

Leader et Leadership

Le leader est défini comme un individu qui, par un processus d'influence sociale (le leadership), amène le groupe auquel il appartient à atteindre des objectifs collectifs (Daron & Parot, 1991)

Le leadership est défini comme un processus de comportement qui pousse les individus et les groupes à atteindre des objectifs fixés (Barrow, 1977)

• « LAISSE-FAIRE » : rendement faible, travail mauvais, agressivité forte

• AUTORITAIRE : apathie, inertie, obéissance ou violence, révolte, agressivité

• DÉMOCRATIQUE : infléchit agressivité et augmente l'activité chez l'enfant

Leadership autoritaire

• Les décisions concernant le travail et l'organisation du groupe sont prises par le responsable seul.

• Les décisions ne sont ni justifiées, ni explicitées par rapport à une progression.

• Les critères d'évaluation ne sont pas connus.

• Il reste à l'écart de la vie du groupe, n'intervenant que pour canaliser le travail ou faire des démonstrations en cas de difficulté.

Leadership démocratique

Les décisions résultent des discussions provoquées par le leader et tiennent compte de l'avis du groupe.

Chaque étape est clairement située et finalisée.

Il explicite les jugements qu'il porte et les justifie.

Il suggère toujours plusieurs alternatives entre lesquelles le groupe a le choix.

Il s'efforce d'être intégré à la vie du groupe.

Leadership "laisser-faire"

• Après avoir précisé les moyens et le matériel dont dispose le groupe, le chef adopte un comportement passif.

• Il laisse une totale liberté tout en sachant qu'il peut néanmoins intervenir.

• Il ne juge et n'évalue pas.

• Il n'intervient qu'à la demande, prenant un minimum d'initiatives.

Aptitude du Leader

• La compétence professionnelle connue et reconnue,

• L'aptitude à communiquer,

• L'aptitude à commander,

• L'aptitude à évaluer les éléments de son groupe,

• L'aptitude à former son groupe,

• L'aptitude à diagnostiquer et à résoudre les problèmes techniques,et à améliorer les méthodes et les conditions de travail.

Aptitudes recommandées pour le BF5

Utiliser une approche positive de l'entraînement

Fournir des buts réalistes, des buts de maîtrise, mettre l'accent sur la réussite

Insister sur la coopération (fournir des buts de maîtrise)

Consacrer du temps pour l'établissement de relations sociales

Instaurer un climat de travail qui favorise les perceptions d'autonomie et de compétences

Mettre l'accent sur l'amélioration de la condition physique, des habiletés motrices et de la maîtrise technique

Éviter que les parents ou autres facteurs externes influencent négativement le processus d'entraînement

Promouvoir l'esprit sportif et l'éthique sportive

Se montrer parfaitement ÉQUITABLE à l'égard de tous

Conclusion

il faut garder à l'esprit que c'est votre comportement, votre attitude, votre manière d'être, vos compétences qui font que vous avez un leadership qui vous est propre.

Il faut avoir à l'esprit que votre comportement peut avoir un impact direct sur le club (projet associatif, nombre de licenciés, partenariat...).

En sport collectif, on a l'habitude de dire qu'une équipe est à l'image de son entraîneur.

Didier Anzieu (le groupe et l'inconscient)-extrait-

<<Mais un petit groupe humain est aussi une rencontre de personnes, un lieu d'affrontements et de liens entre ces personnes hors de toute référence sociale. Les affinités et les oppositions de caractère y fleurissent. Les désirs individuels, toujours présents en sourdine, attendent passivement ou réclament avec violence d'y être comblés : appel à l'aide et à la protection, volonté de puissance, exhibitionnisme, esprit de dénigrement ou de contradiction, curiosité, admiration, idolâtrie. Le narcissisme de chacun y éprouve de douces victoires et d'amères blessures, victoires sur les autres traités comme objets de mes désirs, blessures que tant d'autres narcissismes, sans le vouloir (et parfois en le voulant), infligent par leur existence même au mien. L'angoisse commune au groupe, et qui est fonction de son stade d'évolution et du type de situation auquel il a à faire face, cette angoisse réveille et ravive les peurs personnelles les plus anciennes. La peur d'être groupe, de perdre son identité dans le groupe, est sans doute la difficulté première rencontrée. Au fond de ces peurs se trouvent des fantasmes, des [scenari] imaginaires inconscients où se nouent les désirs les plus secrets avec les mécanismes de défense les plus archaïques, où s'amarrent nos points vulnérables, et d'où peuvent émerger l'œuvre d'art, la folie et le crime aussi bien que les rêves nocturnes et les chères rêveries éveillées. Le groupe est ici le laboratoire d'autres expérimentations : par-delà les programmes, les buts avoués, les tâches accomplies en commun, le groupe provoque le heurt de tous ces fantasmes individuels. Comme les inconscients communiquent directement entre eux, la disparité de ces fantasmes provoque la désunion du groupe ; l'angoisse devant une fantasmatique prédominante provoque sa paralysie; la convergence des fantasmes et leur élaboration unifiante peut soit donner naissance à une idéologie, voire à une mythologie, l'une et l'autre défensives et propre à ce groupe, soit mettre à sa disposition l'énergie d'accomplir ses activités. Cette seconde perspective est celle de l'étude psychanalytique des groupes, qui soient occasionnels comme les groupes de formation et de psychothérapie ou qu'il s'agisse de groupes sociaux réels.>>

Ressources biomécaniques : les coordinations pluri‐segmentaires

Définition vélo

Se déplacer sur une machine qui fonctionne à la force de l'homme, le tout dans souci de vitesse et d'économie en effectuant une succession de pressions/tractions avec le train inférieur sur un système mécanique cyclique.

Principes de base :

Le cycle de pédalage

Phase de poussée

Phase de traction

Phases de transitions

Coordination et rendement

• Les cadences de pédalage

• Force permettant le déplacement :

Chaîne musculaire du train inférieur et muscles stabilisateur du bassin pour le gainage.

• Forces frénatrices :

Résistance à l'air et traînée aérodynamique sur le corps du cycliste (65% à 40 Km/h).

Résistance de l'air et la traînée sur le cadre et les roues(31 %).

Résistances au roulement (4 %) dues aux frottements et aux frictions des différentes axes et parties roulantes du vélo.

Fréquence de pédalage

Une série de publications ont montré que sur les parcours plats , le rendement le plus important se situe entre 90 et 110 tours/min.

Dans les côtes, où les contraintes musculaires sont plus importantes et ou l'inertie en rotation des roues est quasi nulle, alors la cadence de pédalage

diminue naturellement (70 à 80 tours/min).

L'entraînement joue un rôle dans la maîtrise des cadences élevées (coordination musculaire et phase de traction)

Importance du travail de technique de pédalage à vélo (Home-trainer, fractionnés sur route, fréquence de pédalage...

spécificité du cyclisme en triathlon

Un travail continu à allure soutenu (environ 80% de la PAM), mais avec une économie de 25 à 30% de par l'abri

Des changements de rythme fréquents pour se replacer ou contre attaquer

Un aspect tactique important par la présence de drafting, une gestion de son effort pour garder des réserves pour la course à pied et préparer la transition vélo – CàP (gain de 1 km/h peloton)

spécificité de la course à pied

• Dernière épreuve en triathlon : donc pré-fatigue engendrée par la natation et le vélo :

Diminution de l'efficacité de la foulée par rapport à un course à pied hors tri.

Sur la partie course à pied, les réserves énergétiques sont largement entamées.

• Fait suite à une épreuve durant laquelle la même chaîne musculaire est mise en action pour des mouvements et des contractions différentes.

décomposition de la course à pied

trois phases d'appui :

l'amortissement

La phase de soutien

La phase de propulsion

phase de suspension

Les aspects à travailler

• La technique de course pour une application efficace et économique

• Le physiologique (différentes allures de travail)

• La technique spécifique triathlon (enchaîner)

Il est nécessaire de travailler la technique de course à pied pour un meilleur rendement vitesse / énergie

Par du renforcement musculaire spécifique (exercices techniques, gestuelle)

Travail à vitesse élevée induisant un certain mouvement (ex : vitesse en descente = vélocité) : coordination musculaire

• Travail de technique avec une pré-fatigue induite par un travail préalable à pied ou à vélo.

• Travail physiologique avec également une pré-fatigue induite par une séance plus ou moins dure à vélo.

Cette pré-fatigue est moins traumatisant et plus spécifique au triathlon

un travail physiologique à dominante seuil

• Échauffement 10 min souple + étirements

• 5 à 6 accélérations de 50 m récupération 50 m souple

• 5 x 1000 m à 90 – 95 % VMA récupération 2 min passives (ou 5 x 4 min récupération 2 min passives).

• 5 min souple + étirements

un travail technique

• Échauffement 15 min souple + étirements

• 10 x

– 40 m montées de genoux + 40 m souple

– 40 m skipping + 40 m souple

– 40 m foulées bondissantes + 40 m souple

– 40 m talons fesses + 40 m souple

• 10 min souple

• 10 x 80 m accélération progressive récup 1 min

• 10 min souple + étirement.

• Une adaptation vélo - course à pied à gérer

• Une vitesse de course élevée malgré une diminution importante des réserves énergétiques

• Un aspect tactique vis-à-vis de l'adversaire et de ses réserves

• Un aspect psychologique important pour supporter la fatigue et le stress final

Une augmentation de la VO2

Une augmentation de la ventilation

Une augmentation de la Fc

Une augmentation du coût énergétique

Une asymétrie de la foulée au sol

Une inclinaison du tronc vers l'avant

Un écrasement de la foulée

Une baisse du centre de gravité