Les cantons

Les candidatures pour le scrutin cantonal des 20 et 27 mars seront ouvertes le 14 février.

Pour les élections cantonales des 20 et 27 mars prochains et conformément aux dispositions légales, les déclarations de candidatures seront reçues en préfecture, à partir du lundi 14 février et jusqu'au lundi 21 février, à 16 heures.

Du 14 au 21 février

Les déclarations de candidatures pour les scrutins des dix-huit cantons de la série renouvelables seront reçues au bureau de la réglementation générale et des élections, place Marcel-Plaisant à Bourges, aux dates et horaires suivants : du lundi 14 au vendredi 18 février, de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le lundi 21 février de 8h30 à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Nouveauté dans l'affichage

Il est rappelé qu'en application des dispositions du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les emplacements d'affichage ne sont plus attribués aux candidats dans l'ordre d'enregistrement des candidatures, mais par voie de tirage au sort, par le représentant de l'Etat, à l'issue du délai de dépôt des candidatures, entre les candidatures définitivement enregistrées.

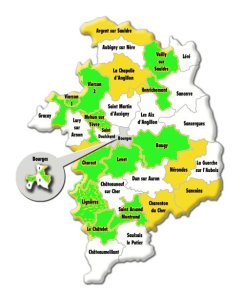

Répartition politique du département du Cher avant les élections cantonales de mars 2011

Séisme vert dans le relief politique du Cher

Enjeu politique pour les cantonales 2011 du Cher comportant des candidatures EELV -Le Berry Républicain

Cantonales 2011 Cher

Articles concernant les cantons impliquant des candidats EELV du Cher- Le Berry Républicain

Canton de Baugy, 4 ème circonscription

présentation du canton de Baugy

La comunauté de commune de Baugy

Site de la ville d'Avord nota : passer l'introduction !

la campagne berrichonne, son histoire (source wikipédia)

Jusqu'au milieu du XIXe la Champagne Berrichonne présentait une certaine diversité : landes à moutons, terres labourées et jachères se partageaient les grands espaces, jardins et vergers entouraient les villages et les vignes garnissaient les “côtes” les mieux exposées. Les alignements d'arbres le long des chemins donnaient corps à la structure de l'ensemble. Fonds de vallées humides et marais offraient de précieux pâturages, oasis au milieu des sèches étendues du plateau calcaire.

La disparition de la vigne à la fin du XIXe, attaquée par le phylloxera, et la crise de l'élevage du mouton (effondrement du prix de la laine, épidémie de la maladie du charbon) incitent les agriculteurs à s'orienter vers la monoculture céréalière alors en plein essor grâce à la diffusion des engrais chimiques et au développement de la mécanisation. La régression des boisements au profit des cultures est beaucoup plus tardive (elle commence dans les années 1960).

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'élevage ovin a totalement disparu. L'uniformisation se parachève avec l'extension des cultures industrielles et la généralisation des remembrements.

Les villages se sont implantés de préférence dans les vallées, là où sont les sols profonds, l'eau et les pâturages les plus riches. Ils regroupent les constructions modestes alors que les grands domaines sont situés à l'écart.

Les villages se sont peu étendus durant les dernières décennies, l'évolution la plus marquante du bâti est l'apparition de bâtiments agricoles de grande taille, en rupture avec l'habitat traditionnel.

La Champagne est depuis l'époque gallo-romaine une terre de grandes propriétés agricoles. Les grands domaines coexistent avec les maisons plus modestes des petits exploitants ou des ouvriers agricoles (locatures) regroupées en hameaux le long des voies. Les bourgs et villages se sont développés aux carrefours des voies principales.

La disparition des petites exploitations et la réduction de la main-d'œuvre dans les grandes entraînent une “désertification” des villages au profit des villes : diminution et vieillissement de la population, abandon de logements (que ne compense pas le développement des résidences secondaires), déclin des commerces et services de proximités[2].